Funktionale Cookies sind für den Betrieb unserer Webseite erforderlich und können nicht deaktiviert werden. Darüber hinaus verwenden wir Cookies der Userlike UG, um Ihnen einen Online-Chat anbieten zu können. Mit einem Klick auf "Alle Cookies akzeptieren / Online Chat zulassen" akzeptieren Sie diese Cookies. Wenn Sie "Nur funktionale Cookie akzeptieren" auswählen, wird der Chat nicht zur verfügung stehen. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung.

Energie | Umwelt | Klima | Rohstoffe

Ausgabe 02 | 2024 Erscheinungsdatum: 17. Mai 2024

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

mit unserem Info-Letter "Energie | Umwelt | Klima | Rohstoffe" erfahren Sie Neues und Wissenswertes aus dem IHK-Geschäftsbereich Innovation | Umwelt zu den Themen Energie und Klima sowie über wesentliche umwelt- und rohstoffrelevanten Themen. Wir haben für Sie ausgewählte Nachrichten aus der Metropolregion Nürnberg, aus Bayern, Deutschland und der Europäischen Union zusammengestellt, um Sie bei Ihrer Arbeit im Unternehmen zu unterstützen. Zudem informieren wir Sie über Veranstaltungen unseres Geschäftsbereiches.

Energiemanager_Jahrestreffen 2024 © KURT FUCHS

Effizienzsteigerung im Fokus: 100. Treffen IHK-AnwenderClub „Energie | Klima“ und Energiemanager-Erfahrungsaustausch der IHK Nürnberg für Mittelfranken

Die Veranstaltung am 9. April 2024 thematisierte ganztags die Notwendigkeit für Unternehmen, ihre Energieeffizienz weiter zu steigern, um den Vorgaben zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen gerecht zu werden. Dabei wurden die neuen Anforderungen des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG), des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie die Rolle von erneuerbaren Energien und Wasserstoff diskutiert. Ein besonderes Augenmerk lag auf dem Einsatz von innovativen Technologien und auf Strategien zur Effizienzsteigerung in verschiedenen Branchen. Die Veranstaltung fand mit über hundert teilnehmenden EnergieManagern aus regionalen Unternehmen in der Nürnberger IHK-Akademie statt . Sie war auch Bestandteil des Förderprojekts „transform_EMN“, welches die Transformation in der regionalen Automobil-Zulieferindustrie unterstützt.

Der IHK-AnwenderClub „Energie | Klima“ wurde bereits im Jahr 1992 gegründet. Es ist ein etabliertes Netzwerk bestehend aus Energieverantwortlichen in mittelfränkischen Unternehmen. Das 100. Jubiläums-Treffen wurde zusammen mit zahlreichen erfolgreichen Absolventen des IHK-Trainings „EnergieManager IHK | European EnergyManager (EUREM)“ begangen. Das Programm behandelte im Wesentlichen gute Lösungen zur Steigerung der weiteren Energie-Performance in der betrieblichen Praxis.

Das Energiemanagertreffen der IHK Nürnberg bot einen umfassenden Einblick in die aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich Energieeinsparung, -effizienz, -management und erneuerbare Energien. Die vorgestellten Lösungsansätze und Best Practices bieten Unternehmen wertvolle Impulse für ihre eigenen Maßnahmenplanungen im Betrieb. Gelegenheit eben zum Hinterfragen, Diskutieren, Austauschen von Meinungen und Erfahrungen und zur Hilfestellung bei der betrieblichen Umsetzung.

Ansprechpartner/inDr.-Ing. Robert Schmidt (Tel: +49 911 1335 1299, Robert.Schmidt@nuernberg.ihk.de)

Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Schmidt (Tel: +49 911 1335 1445, stefan.schmidt@nuernberg.ihk.de)

© IHK Nürnberg für Mittelfranken

„AIR“ - Antriebsbatterieinspektion mittels Röntgen - IHK-AnwenderClub-Sitzung in Fürth

Am 21.03.2024 fand im Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS, Entwicklungszentrum Röntgentechnik (EZRT), eine Netzwerkveranstaltung mit dem Titel "AIR - Antriebsbatterie-Inspektion mittels Röntgen - Neuartiges Verfahren zur Ermittlung des State of Safety (SoS) von Batteriemodulen im Feld" der IHK Nürnberg für Mittelfranken statt mit Unterstützung des Arbeitskreises Franken, DGfZP und des IHK-Projektes transform_EMN. Rund 25 Teilnehmer nahmen an der Veranstaltung teil und nutzten die Gelegenheit, einen Einblick in diese Technologie zu erhalten, die Prüfanlage des EZRT in Fürth zu besichtigen und ihr persönliches Netzwerk zu erweitern.

Die fortschreitende E-Mobilität im Alltag bringt kontinuierlich neue Herausforderungen mit sich. Eine dieser Herausforderungen besteht darin, den Zustand einer E-Fahrzeug-Antriebsbatterie zu analysieren und Aussagen über deren physikalische Integrität zu treffen. Dies ist nur durch einen Blick ins Innere der Batteriemodule am eingebauten Fahrzeug möglich. Das Forschungsprojekt "AIR" (Antriebsbatterieinspektion mittels Röntgen), präsentiert von Sven Kilian, Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim EZRT am Fraunhofer IIS, profitiert von Erfahrungen an der Groß-CT-Anlage.

Dank der entwickelten Portallösung ist es möglich, ein Fahrzeug in Straßenlage mittels Röntgenstrahlung zu durchleuchten und einen Blick ins Innere der Batteriemodule zu werfen. Dieser schnelle Scan liefert innerhalb von 10 Minuten die erforderlichen Erkenntnisse darüber, ob sich im Inneren der Antriebsbatterie geometrische Veränderungen ergeben haben.

Das neu entwickelte Verfahren eröffnet neue Möglichkeiten im Bereich der E-Mobilität. Es ermöglicht die Analyse von Unfallfahrzeugen, um festzustellen, ob ein Modulaustausch erforderlich ist oder nicht. Zudem kann der Gebrauchtwagenmarkt von der Anwendung profitieren, indem ein Scan als Nachweis für die Unversehrtheit der kostspieligsten Fahrzeugkomponente dient.

Im zweiten Teil des Treffens stellte Emine Karakaya, Projektmanagerin bei transform_EMN im Geschäftsbereich Innovation | Umwelt der IHK Nürnberg für Mittelfranken, die Datenbank "IHK-AutomotiveFinder" vor. Diese Plattform schafft Transparenz im "neuen" Automotive-Markt der Region und hilft Unternehmen dabei, geeignete Kooperationspartner und Geschäftsmöglichkeiten zu finden. Die Veranstaltung endete mit einer spannenden Diskussionsrunde unter den Teilnehmern.

Nach den Vorträgen hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, die Prüfanlage zu besichtigen, sich bei einem Imbiss zu stärken und neue Kontakte zu knüpfen. Die IHK Nürnberg bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmern und freut sich auf weitere interessante Veranstaltungen in Zukunft.

Dr. rer. nat. Elfriede Eberl (Tel: +49 911 1335 1431, elfriede.eberl@nuernberg.ihk.de)

Emilija Kohls (Tel: +49 911 1335 1454, emilija.kohls@nuernberg.ihk.de)

BIHK Referenten bei Hochschule Ansbach © Foto Celine Schneider

Energiewende im Fokus: Bayerisches IHK-Energietreffen an der Hochschule Ansbach

Der Dekan der Fakultät Technik, Prof. Dr. Norbert Kaiser, informierte über zukunftsorientierte Forschung, moderne Technologie-Studiengänge und Transferprojekte hin zu Wirtschaft und Gesellschaft. Von Prof. Dr.-Ing. Jörg Kapischke wurden die vielversprechenden Perspektiven grüner Gase wie Wasserstoff für die Energiebranche erläutert, insbesondere in Momenten geringer Verfügbarkeit von Sonne und Wind. Parallel dazu wurden neueste Forschungsergebnisse präsentiert, die in enger Kooperation mit einem führenden Unternehmen entstanden sind. Diese Arbeit konzentriert sich auf die saubere und effiziente Verbrennung von Biogas, ergänzt durch Wasserstoff.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Industrie- und Handelskammer zeigten ein lebhaftes Interesse am zunehmenden Trend der Eigenstromversorgung in Unternehmen mittels erneuerbarer Energien. Dies wurde besonders deutlich während der anschließenden Diskussion mit dem wissenschaftlichen Team der Hochschule, das seine Einsichten und Erfahrungen teilte.

Dr.-Ing. Robert Schmidt, Leiter Geschäftsbereich „Innovation | Umwelt“ der Industrie- und Handelskammer (IHK) Nürnberg für Mittelfranken, sagte: „Wir alle nehmen wichtige Erkenntnisse für die Unterstützung unserer Mitgliedsunternehmen im Bereich nachhaltige Energien mit. Wir freuen uns, dass die Hochschule Ansbach eine Plattform für interessante Diskussionen rund um das Thema Energiewende bietet. Mit den IHKs in der Metropolregion Nürnberg werden wir – nach Absprache mit der Hochschule – noch in diesem Jahr mit dem IHK-AnwenderClub „Wasserstoff“ die Laboratorien samt den dort verfügbaren technischen Lösungen mit Unternehmensvertretern besuchen. Der Hochschule gebührt dafür unser besonderer Dank“.

Quelle: Pressemitteilung der Hochschule Ansbach

Dr.-Ing. Robert Schmidt (Tel: +49 911 1335 1299, Robert.Schmidt@nuernberg.ihk.de)

Biodiversität: Zwei mittelfränkische Unternehmen als "Blühender Betrieb" ausgezeichnet

Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte bei der Übergabe der Urkunden in München: "Der Blühpakt Bayern ist eine große Erfolgsgeschichte. Der Blühpakt Bayern ist inzwischen eine bayernweit anerkannte Marke für den Schutz und die Wiederansiedelung heimischer Insekten. Die Auszeichnung als 'Blühender Betrieb' ist sichtbares Zeichen für den Erfolg der wertvollen Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Umweltschutz in Bayern. Für den 'Blühenden Betrieb' feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum: Der 100. Betrieb erhält seine Auszeichnung. Mit unserem Blühpakt wollen wir Bayern zum Blühen bringen. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir schon viel erreicht: Wir sind unserem Ziel für ein blühendes Netzwerk in ganz Bayern einen großen Schritt nähergekommen. Gleichzeitig wollen wir zum Mitmachen aufrufen: Jeder Beitrag für mehr Artenschutz zählt." Insgesamt haben 11 bayerische Betriebe und Institutionen die staatliche Auszeichnung "Blühender Betrieb" erhalten.

An folgende Unternehmen aus Mittelfranken wurden im Rahmen der Veranstaltung die Auszeichnungen überreicht:

• Minderleinsmühle GmbH Co. KG, Lkr. Erlangen-Höchstädt

• Stream Engineering, Stadt Schwabach

Die "Blühenden Betriebe" müssen bestimmte Kriterien erfüllen, wie beispielsweise eine naturnahe Gestaltung ihrer Außenanlagen mit heimischen, insektenfreundlichen Stauden, Hecken oder Blumenwiesen. Ziel dieser Maßnahmen ist die Schaffung artenreicher Lebensräume für Pflanzen und Insekten.

Informationen zu den einzelnen "Blühenden Betrieben" sowie weitere Informationen sind verfügbar unter www.bluehpakt.bayern.de/betriebe

Bayerischen Kreislaufwirtschafts- und Ressourceneffizienztage (KReTa 2024) in der IHK für München und Oberbayern. © „Bildquelle: REZ/LfU“

Gemeinsam für mehr Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz

„Die Zukunft heißt Kreislaufwirtschaft!“ Mit diesen Worten eröffnete der Bayerische Staatsminister für Umwelt- und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber, am 7. Februar 2024 die Bayerischen Kreislaufwirtschafts- und Ressourceneffizienztage (KReTa 2024) in der IHK für München und Oberbayern.

Der erste Tag stand im Zeichen der Digitalisierung und des Klimaschutzes und wie dieser einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft durch die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen und Materialien beitragen kann. Parallele Sessions vertieften die Themen des Tages und regten zum Nachdenken über die Kreislaufwirtschaft der Zukunft auf nationaler und bayerischer Ebene an. Konkrete Material- und Stoffströme wurden am zweiten Tag der Veranstaltung betrachtet – Kunststoffe in der Kreislaufwirtschaft und Recyclingbaustoffe standen im Fokus. Wie diese beiden Abfallströme nachhaltig verwertet werden können und als Kunststoffrezyklat bzw. Recycling-Baustoff wieder in den Kreislauf gebracht werden können, wurde sowohl anhand von Einblicken in die Forschung als auch Praxis aufgezeigt.

Neben den Fachvorträgen und interaktiven Workshops konnten sich zahlreiche Unternehmen mit Ihren Produkten und Dienstleistungen im Ausstellerbereich der Veranstaltung vorstellen. Die zweitägige Veranstaltung bot außerdem eine besondere Plattform zum Netzwerken sowie einen allgemeinem Austausch und Wissenstransfer rund um die Kreislaufwirtschaft sowie Material- und Rohstoffeffizienz.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Ausführlicher Nachbericht der KReTa 2024 und der Pressemitteilung zu KReTa 2024.

REZ | 0821 9071-5385 | rez@lfu.bayern.de

REZ-Wanderausstellung 2024 © „Bildquelle: REZ/LfU“

Wanderausstellung „Ressourceneffizienz - Weniger ist mehr!“ – noch freie Termine ab Juli 2024

Der effiziente Umgang mit den verfügbaren Ressourcen ist für uns eine ökonomische und ökologische Notwendigkeit. Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff Ressourceneffizienz? Warum ist es notwendig effizient mit Ressourcen umzugehen? Diese und weitere Fragen werden unter dem Motto "Weniger ist mehr" in der Wanderausstellung der bayerische IHKs zum Thema Ressourceneffizienz beantwortet. Die Wanderausstellung wurde von den Bayerischen IHK`s initiiert und entwickelt, deren Organisation seit vielen Jahren das Ressourceneffizienz-Zentrum Bayern übernommen hat.

Die modular aufgebaute Wanderausstellung formt sich zu einem Kreislauf der Ressourceneffizienz. Entlang diesem können verschiedene Aspekte des Themas erkundet und ganz konkret Impulse gesammelt werden, wie die Ressourceneffizienz im Unternehmen gesteigert werden kann. Die Praxisbeispiele zeigen wie bayerische Unternehmen neue Maßstäbe in Sachen Ressourceneffizienz setzen und regen zum Nachahmen an. Interaktive Module wie ein Ressourceneffizienz-Check sowie verschiedene Informations-Filme zur Ressourceneffizienz runden die Ausstellung ab.

Für Mitarbeitende, Auszubildende sowie Schülerinnen und Schüler steht ein Fragebogen zur Verfügung. Mit Hilfe des Fragebogens können sie sich vertieft mit der Ausstellung und dem Thema Material- und Rohstoffeffizienz beschäftigen, wodurch die Ausstellung erlebbarer wird.

Möchten Sie, dass die Wanderausstellung „Ressourceneffizienz - Weniger ist mehr" auch in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Institution steht? Dann melden Sie sich gern für freie Termine ab Juli 2024 unter rez@lfu.bayern.de oder informieren Sie sich auf unserer Webseite http://www.rez.bayern.de/ausstellung!

REZ | 0821 9071-5276 | rez@lfu.bayern.de

Energiewende: Digitale Themenplattform "Planen und Genehmigen von PV-Freiflächenanlagen" steht online

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) hat im Energie-Atlas Bayern die Themenplattform zur Planung und Genehmigung für PV-Freiflächenanlagen online gestellt:

Themenplattform für das Planen und Genehmigen von Freiflächen-PV im Energie-Atlas Bayern.

Die Hinweise zur bau- und landesplanerischen Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen vom 21.12.2021 werden ab sofort durch die dynamische und stets aktuelle Themenplattform für das Planen und Genehmigen von Freiflächen-Photovoltaikanlagen abgelöst.

Im Rahmen der Planung und Genehmigung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sind verschiedene gesetzliche Vorschriften zu beachten. Auf der Themenplattform finden sich, strukturiert nach Themenbereichen, die von den zuständigen Ressorts aktualisierten Hinweise und Verwaltungsvorschriften, ergänzende Informationen sowie weiterführende Links. Die Themenplattform bietet damit insbesondere eine umfassende und aktuelle Information über alle von den mit dem Thema Freiflächen-Photovoltaik befassten Ressorts gegenüber ihren nachgeordneten Stellen erlassenen Verwaltungsvorschriften.

Diese digitale Bereitstellung hat den Vorteil, dass die Inhalte auch in einzelnen Bereichen schnell und zeitnah zu Gesetzesänderungen auf den aktuellsten Stand gebracht werden können. Die digitale Themenplattform PV-Freiflächenanlagen dient Kommunen, Behörden, Unternehmen und der interessierten Öffentlichkeit als Informationstool. Künftig stellen die zuständigen Ressorts dort stets die geltenden ministeriellen Hinweise sowie ergänzende Informationen bereit.

Diese Themenplattform für Freiflächen-Photovoltaikanlagen ergänzt die bereits im September 2023 online gestellten Information zur Windkraft:

Themenplattform für das Planen und Genehmigen von Windenergieanlagen im Energie-Atlas Bayern.

Quelle: Pressemeldung Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Aktuelle Veranstaltungen aus dem Geschäftsbereich Innovation | Umwelt

- IHK-Webinar "Cybercrime und Strafrecht: Rechtlicher Umgang mit Hacking, Malware und Phishing-Attacken"

online, 04.06.2024, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr - Infoveranstaltung: Digitale Trends der Kunststofftechnik in der Automobil-Zulieferindustrie

11.06.2024, 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr, kunststoffcampus bayern, Richard-Stücklen-Straße 3, 91781 Weißenburg i. Bay. - Sitzung des IHK-Ausschuss "Energie | Umwelt" - geschlossener Kreis

11.06.2024, 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr, Leonhard Kurz Stiftung & Co. KG, Fürth - 129. Treffen IHK-AnwenderClub "Umwelt | Nachhaltigkeit" (geschlossener Kreis)

Themen: Aktuelles zur Umweltpolitik, Digitaler Produktpass, Ressourceneffizienz, Kreislaufwirtschaft: Biodiversität | Lichtverschmutzung, `Green Claims`, Beispiele Automobil-Zulieferindustrie

12.06.2024, 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr, IHK Nürnberg für Mittelfranken, Nürnberg - IHK-Webinar: Prävention eines Cyberangriffs & E-Mail-Sicherheit

online, 27.06.2024, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr - BIHK-Webinar: Planspiel Ernstfall Cyberangriff

online, 04.07.2024, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr - Sitzung des IHK-Ausschuss "Industrie | Forschung | Technologie" - geschlossener Kreis

Thema: Wissens- und Technologietransfer am Beispiel Umwelttechnologien (Chemisches Recycling & Technologien, Pyrolyse-Prozesse, u.a.m.)

15.07.2024, 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr, Fraunhofer Umsicht, Sulzbach-Rosenberg - IHK-Fachforum: Alternative klimaverträglichere Kraftstoffe | E-Fuels - Sachstand und Perspektiven

22.07.2024, 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr, IHK Nürnberg für Mittelfranken - REZ - Workshop "Materialflusskostenrechnung" (MFKR)

22.10.2024, 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, IHK Nürnberg für Mittelfranken - „Hydrogen Dialogue 2024 – Summit & Expo“ –

die bayerischen IHKs organisieren unter Federfügung der IHK Nürnberg für Mittelfranken einen Gemeinschaftsstand und wird Ansprechpartner für Unternehmen sein

04./05.12.2024, Nürnberg Messe - 9. Treffen IHK-AnwenderClub „Wasserstoff | H2“ im Rahmen des

Hydrogen Dialogue 2024

Thema: Wasserstoffwirtschaft regional, Wissenstransfer, Erfahrungsaustausch

04.12.2024, 13:00 bis 16:00 Uhr, NürnbergMesse

Energieeffizienzgesetz (EnEfG) - EMAS oder ISO 50001?

Am 18. November 2023 trat das neue Energieeffizienzgesetz zur Umsetzung der europäischen Energieeffizienzrichtlinie in Kraft. Es legt Ziele zur Senkung des Energieverbrauchs entsprechend des Pariser Klimaabkommens fest, welches eine Minderung der Treibhausgasemissionen von 55 Prozent bis 2030 vorsieht. Neben den rund 12.400 betroffenen Unternehmen, fallen auch zahlreiche öffentliche Stellen und Rechenzentren unter die verpflichtende Einführung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems.

Das UGA-Infoblatt fasst die Bedingungen zusammen, unter welchen Organisationen die Verpflichtungen des Gesetzes umsetzen müssen und enthält grundlegende Begriffsdefinitionen. Es greift zusätzliche Anforderungen des EnEfG an Unternehmen, Rechenzentren und öffentliche Stellen auf, wie die Adressierung der Abwärmenutzung und -maßnahmen, die Identifizierung und Darstellung von technisch realisierbaren Endenergieeinsparmaßnahmen sowie deren Wirtschaftlichkeitsbewertung.

Eine kurze Gegenüberstellung von EMAS und ISO 50001 zeigt die wesentlichen Unterschiede auf, um die richtige Wahl des Managementsystems zu erleichtern. Dabei geht es auf den Scope des Managementsystems, Aufwand- und Kostenfaktoren, Prüf- und Compliance-Aspekte, sowie Nutzenfaktoren ein. Beispielsweise umfasst EMAS neben Energie und Treibhausgasemissionen, weitere zu berücksichtigende Umweltaspekte. Ähnlich geht EMAS mit dem Nachweis der Einhaltung des geltenden Umweltrechts über die Anforderungen und den Umfang der ISO 50001 hinaus. Der Aufwand von EMAS kann dadurch auf den ersten Blick größer erscheinen, der Nutzen ist jedoch auch umfassender. Während die ISO 50001 ein reines Managementsystemnorm ist, kann EMAS mit der Umwelterklärung dazu genutzt werden, um gesetzliche Berichtspflichten zu erfüllen.

Auf welches Managementsystem die Entscheidung fällt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Eine Checkliste im Schlussteil des Infoblatts fasst anhand von fünf Fragen zusammen, wie Sie zu der richtigen Entscheidung gelangen. Eine Liste mit Links gibt gebündelten Zugang zu aktuellen weiterführenden Informationen.

Zum Infoblatt:

Energieeffizienzgesetz - Mit EMAS oder ISO 50001 erfüllen? (UGA/ 2024)

Weiterführende Informationen:

Quelle: Pressemitteilung UGA 03/2024

Ansprechpartner/inDipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Schmidt (Tel: +49 911 1335 1445, stefan.schmidt@nuernberg.ihk.de)

Dr.-Ing. Robert Schmidt (Tel: +49 911 1335 1299, Robert.Schmidt@nuernberg.ihk.de)

Nationaler Umweltmanagement-Preis 2024: Jetzt bewerben!

Deutschland und Österreich vergeben in diesem Jahr den Umweltmanagement-Preis 2024 in zwei Kategorien an deutsche Unternehmen: Bis Ende Juni können sich hiesige Betriebe mit herausragenden Leistungen im Klima- und Umweltschutz und in der Umweltkommunikation bewerben.

Die Preisverleihung findet am 5. November in Wien statt.

Während sich österreichische Betriebe zusätzlich mit nachahmenswerten Strategien zur nachhaltigen Unternehmensentwicklung bewerben können, stehen deutsche Unternehmen die nachfolgenden zwei Kategorien offen:

Beste Maßnahme Klima-, Natur- und Umweltschutz

Beurteilt wird eine ausgewählte und bereits umgesetzte Maßnahme oder ein durchgeführtes Projekt der Organisation, das zur Verbesserung des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes beigetragen hat. Bewerbungen einreichen können Organisationen mit gültiger EMAS-Registrierung oder gültigem ISO-14001-Zertifikat sowie Organisationen, die einen sonstigen standardisierten, extern geprüften Umwelt- oder Nachhaltigkeitsmanagementansatz anwenden.

Bewertungskriterien:

- Umweltleistung: Transparenz und Nachvollziehbarkeit, quantitative oder qualitative Bewertung, langfristige Verbesserung;

- Konkretisierung der Maßnahme;

- Darstellung des Innovationsgehalts;

- Nachhaltigkeit und langfristige Wirkung auf Beteiligte

Beste EMAS-Umwelterklärung

Beurteilt wird die aktuelle EMAS-Umwelterklärung einer in Deutschland registrierten Organisation. Diese muss von einem zugelassenen, unabhängigen Umweltgutachter validiert worden sein.

Bewertungskriterien:

- Umweltmanagementsystem: Klarheit und Bedeutung der Umweltpolitik, strategische Integration von Umweltbelangen in die Geschäftsprozesse, Rechtssicherheit, Nachvollziehbarkeit der Aufbau- und Ablauforganisation;

- Umweltaspekte und Umweltauswirkungen: Erfassung, Bewertung, Transparenz der Darstellung;

- Umweltleistung, Umweltprogramm und Umweltziele: Kennzahlen, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit und kontinuierliche Leistungsverbesserung;

- Externe und interne Umweltkommunikation: Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, grafische Gestaltung und Design.

So sind Sie dabei: Das Verfahren

Bewerbungen aus Deutschland nimmt die Deutsche Industrie- und Handelskammer bis zum 28. Juni 2024 per Mail auf emas@dihk.de entgegen. Spätere Einsendungen werden nicht berücksichtigt.

Die Bewerbungsbögen für die jeweilige Kategorie können Sie sich unter den nachfolgenden Links von einem externen Server herunterladen. Bitte beachten Sie, dass die Dateien nicht barrierefrei sind.

- Beste Maßnahme Klima-, Natur- und Umweltschutz

(Eine vollständige Bewerbung besteht aus dem ausgefüllten Bewerbungsbogen und einer aktuellen Umwelterklärung oder einer sonstigen Darstellung der Maßnahme/des Projektes.) - Beste EMAS-Umwelterklärung

(Eine vollständige Bewerbung besteht aus einem ausgefüllten Bewerbungsbogen und einer aktuellen Umwelterklärung.)

Alle Einzelheiten finden Sie auch hier zum Download: Umweltmanagementpreis 2024 (PDF, 91 KB)

Quelle: DIHK - TR

Dr.-Ing. Robert Schmidt (Tel: +49 911 1335 1299, Robert.Schmidt@nuernberg.ihk.de)

Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Schmidt (Tel: +49 911 1335 1445, stefan.schmidt@nuernberg.ihk.de)

Kohlenstoff-Management: DIHK hält CO₂-Speicherstrategie für ein gutes Signal

Dass das Bundeswirtschaftsministerium jetzt die Abscheidung, den Transport und die Nutzung von Kohlenstoffverbindungen ermöglichen will, bewertet die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) grundsätzlich positiv. Sie drängt aber auf eine breite Offenheit der Strategie.

Die vom Ministerium vorgelegten Eckpunkte einer Carbon Management Strategie sehen den Einsatz von CCUS-Maßnahmen (Carbon Capture, Utilisation and Storage) vor, damit Deutschland eine Chance hat, seine Klimaziele zu erreichen.

Dabei soll unter anderem künftig die Offshore-Speicherung von CO2 im Meer außerhalb von Schutzgebieten erlaubt sein. Für Verstromungsanlagen mit gasförmigen Energieträgern oder Biomasse soll die Anwendung von CCUS-Maßnahmen ermöglicht, aber zumindest bei fossilen Energieträgern nicht gefördert werden; Emissionen aus der Kohle-Verstromung sind vom Zugang CO2-Pipelines explizit ausgeschlossen.

Notwendig, um Klimaziele zu erreichen

Ob darüber hinaus weitere Lenkungsaspekte vorgesehen sind, lässt die Bundesregierung offen.

Grundsätzlich zeigt sich der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks jedoch schon einmal erleichtert darüber, dass das Thema CCUS angegangen wird: "Kurz nach der Vorlage der europäischen Strategie setzt Deutschland mit der Carbon-Management-Strategie ein gutes Signal", kommentiert er die Eckpunkte. "Die Bundesregierung erkennt die Notwendigkeit der Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 an, um die Klimaziele zu erreichen."

Sämtlichen Unternehmen den Zugang eröffnen

Auf den deutschen Unternehmen laste der Druck, in 20 Jahren klimaneutral sein zu müssen, führt Dercks aus. Das könne nur mit einer breiten Offenheit für verschiedene Optionen gelingen. "Die deutsche Carbon-Management-Strategie sollte deshalb sämtlichen Unternehmen den Zugang zu CCUS eröffnen", fordert der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer. "Denn es ist nach aktuellem Stand sehr wahrscheinlich, dass nicht alle Produktionsprozesse technisch oder wirtschaftlich rasch elektrifiziert oder auf Wasserstoff umgestellt werden können."

Einschränkungen würden Wettbewerb verzerren

Die Europäische Kommission habe dies erkannt und sehe daher keine Beschränkung ihrer Strategie auf einzelne Branchen vor, so Dercks. "Wenn die Bundesregierung hier Einschränkungen vornimmt, würde das zu einem Wettbewerbsnachteil für deutsche Unternehmen führen." Die CCUS-Technologie sei derzeit zwar noch teuer, räumt er ein. "Technologische Innovationen, die wir weltweit sehen werden, können allerdings noch deutliche Kostensenkungen auslösen. Deutschland sollte hier ganz vorne mitspielen."

Zu den Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Dekarbonisierung hat sich die DIHK-Vollversammlung in einem Beschluss von September 2023 positioniert.

Quelle: DIHK

Bewerbungsaufruf: Jetzt Klimaschutz-Unternehmen werden

Vorreiter beim betrieblichen Klimaschutz aufgepasst: Die Exzellenzinitiative Klimaschutz-Unternehmen sucht Unternehmen, die sich ihrem Netzwerk anschließen wollen. Bundeswirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium sowie die Deutsche Industrie- und Handelskammer rufen dazu auf, sich als Klimaschutz-Unternehmen zu bewerben. Teil des Netzwerks können Unternehmen aller Größen und Branchen werden, die Klimaschutz, Umweltschutz oder die Anpassung an die Klimakrise als strategisches Unternehmensziel verfolgen. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2024.

Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz:

„Für Erfolg im Klimaschutz kommt es auf das „Machen“ an. Deshalb ist es so wichtig, dass einzelne Unternehmen motiviert vorangehen und beweisen: Klimaschutzmaßnahmen bringen uns nicht nur diesem Ziel näher, sondern lohnen sich auch finanziell und stärken so unsere Wettbewerbsfähigkeit. Der Austausch mit anderen Unternehmen, wie er im Netzwerk der Klimaschutz-Unternehmen stattfindet, trägt dabei maßgeblich zum Erfolg bei. Ich kann Sie daher nur ermutigen, sich für die Aufnahme in das Netzwerk zu bewerben!“

Steffi Lemke, Bundesministerin für Umwelt- und Verbraucherschutz:

„Mit den drei großen ökologischen Krisen – Klimakrise, Artenaussterben und Verschmutzungskrise – stehen wir vor großen Herausforderungen. Sie betreffen auch unseren Wohlstand in Deutschland. Die Zeit drängt, und es ist klar, dass späteres Handeln zu höheren Kosten führt. Umso wichtiger und erfreulicher ist es, dass immer mehr Unternehmen frühzeitig in ambitionierten Klimaschutz und vorsorgende Klimaanpassung investieren und auf ein nachhaltiges Unternehmenskonzept setzen. Werden auch Sie Vorreiter und Klimaschutz-Unternehmen!“

DIHK-Präsident Peter Adrian:

„Die Unternehmen wissen: Investitionen in den betrieblichen Klimaschutz sind Investitionen in die Zukunft des eigenen Betriebes. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage und zahlreichen weiteren Herausforderungen ist Klimaschutz inzwischen branchenübergreifend ein fester Bestandteil des Betriebsalltags und der Investitionsplanungen. Ich kann die Unternehmen daher nur ermuntern, Teil dieses erfolgreichen Netzwerks zu werden. Es gibt dem eigenen Engagement einen nachhaltigen Rahmen und hat Vorbildcharakter für unsere gesamte Wirtschaft.“

Jörg Schmidt, Vorsitzender Klimaschutz-Unternehmen:

„Unsere Mitglieder werden ihrer Verantwortung gerecht und zeigen als Branchenvorreiter, was beim betrieblichen Klimaschutz alles geht. Zugleich motivieren sie andere Unternehmen, es ihnen gleichzutun. Getreu unseres Mottos: vordenken, vorleben, vorangehen! Bewerben Sie sich als Klimaschutz-Unternehmen und werden Sie Teil eines starken Netzwerks, das die Vernetzung und den Austausch unter den Betrieben fördert, um in Sachen Klimaschutz weiter voranzukommen. Nur gemeinsam schaffen wir die Grüne Transformation unserer Wirtschaft.“

Interessiert Klimaschutz-Unternehmen zu werden? Das Bewerbungsverfahren startet mit einem onlinebasierten Check, der eine schnelle Orientierung über die Bewerbungsaussichten gibt. Am Ende des Verfahrens entscheidet ein unabhängiges Expertengremium über die Aufnahme. Erfolgreiche Bewerber werden bei einer öffentlichen Veranstaltung aufgenommen und mit einer Urkunde von Bundeswirtschaftsministerium, Bundesumweltministerium und DIHK ausgezeichnet.

Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie hier.

Zusätzliches Angebot für Unternehmen, die Klimastrategien oder Transformationskonzepte entwickeln wollen: Im September 2024 starten die Klimaschutz-Unternehmen gemeinsam mit Partnern Runde 3 des Projekts „Wege zum klimaneutralen Unternehmen“. Noch sind Plätze frei!

Zum PDF dieser Pressemitteilung.

Quelle: Klimaschutz-Unternehmen e. V.

Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft

Gefördert werden, als Zuschuss oder Kredit, Investitionen oder Maßnahmen in den folgenden Bereichen:

Über Modul 1 werden der Erwerb und die Installation von hocheffizienten elektrischen Motoren, Pumpen, Ventilatoren und Drucklufterzeugern gefördert. Jede Anlage bzw. Komponente, für die eine Förderung beantragt wird, muss eine im Unternehmen vorhandene Bestandsanlage/ Bestandskomponente ersetzen. Gefördert werden außerdem Wärmedämmmaßnahmen an Bestandsanlagen sowie Wärmeübertrager zur Erschließung der Abwärme von Bestandsanlagen. Antragsberechtigt sind ausschließlich kleine und mittelständische Unternehmen (KMU).

-

Modul 2: Prozesswärme aus Erneuerbaren Energien

Über Modul 2 werden der Erwerb und die Installation folgender Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien gefördert: Solarkollektoranlagen, Wärmepumpen, Geothermie-Anlagen, Anlagen zur Biomassefeuerung. Die mit den geförderten Anlagen bereitgestellte Wärme muss zu über 50 Prozent für Prozesse, d. h. zur Herstellung, Weiterverarbeitung oder Veredelung von Produkten oder zur Erbringung von Dienstleistungen verwendet werden.

-

Modul 3: M.S.T., Sensorik und Energiemangement-Software

Gefördert werden im Rahmen von Modul 3 Soft- und Hardware im Zusammenhang mit der Einrichtung oder Anwendung eines Energie- oder Umweltmanagementsystems.

-

Modul 4 (Basis): Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen – Basisförderung

Über die Basisförderung können sich Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) Anlagen fördern lassen, die zu bestimmten Technologiekategorien gehören, ohne hierfür ein umfangreiches Einsparkonzept erstellen zu müssen. Anlagen bzw. Komponenten, für die eine Förderung beantragt wird, müssen im Unternehmen vorhandene ineffiziente Bestandsanlagen ersetzen. Für die Antragstellung ist ein Nachweis erforderlich, dass der Bedarf an Endenergie in Folge des Anlagenaustausches um mindestens 15 % reduziert wird.

-

Modul 4 (Premium): Energie- und ressourcenbezogene Optimierung von Anlagen und Prozessen – Premiumförderung und Dekarbonisierungsbonus

Weitestgehend technologieoffene Förderung für Maßnahmen zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz von industriellen/gewerblichen Prozessen. Eine Förderung ist u. a. nur möglich, wenn anhand eines Einsparkonzeptes Treibhausgaseinsparungen in bestimmter Höhe nachgewiesen werden können.

-

Modul 5: Transformationspläne

Ziel der Förderung von Transformationsplänen ist es, Unternehmen bei der Planung und Umsetzung der eigenen Transformation hin zur Treibhausgasneutralität zu unterstützen. Zu den wesentlichen Bestandteilen eines Transformationsplans gehört u. a. ein Katalog mit konkreten unternehmensspezifischen Maßnahmen, durch deren Umsetzung die Treibhausgas-Emissionen deutlich gesenkt werden können.

-

Modul 6: Elektrifizierung von Kleinen Unternehmen

Über Modul 6 wird der Austausch vorhandener Produktionsanlagen, die mit Erdgas, Kohle oder Mineralöl oder mit aus Erdgas, Kohle oder fossilem Öl (Mineralöl) gewonnenen Energieträgern betrieben werden, durch elektrisch oder mit erneuerbaren Energien zu betreibenden Neuanlagen gefördert. Förderfähig ist nicht nur der Austausch, sondern auch die entsprechende Umrüstung von Bestandsanlagen.

Weitere Informationen finden Sie unter: BAFA - Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft – Zuschuss und Kredit

Dr.-Ing. Robert Schmidt (Tel: +49 911 1335 1299, Robert.Schmidt@nuernberg.ihk.de)

Katharina Boehlke (Tel: +49 911 1335 1302, katharina.boehlke@nuernberg.ihk.de)

Der PPA-Markt in Deutschland wächst weiter

Der PPA-Markt in Deutschland wächst rasant und die Nachfrage nach PPAs bleibt hoch. Auf der anderen Seite ist der Markt weiterhin sehr heterogen und vornehmlich ein Markt für große Unternehmen. Zu diesem Ergebnis kommt die Analyse des PPA-Marktes im Jahr 2023 und skizziert darüber hinaus die Trends für das laufende Jahr. Marktwerte verschiedener PPAs werden anhand unterschiedlicher Parameter, wie etwa des Jahreswetters analysiert und die Grundlagen der Bepreisung übersichtlich dargestellt.

Einigungen zu regulatorischen Diskussionen auf EU-Ebene sieht das Papier perspektivisch als Garanten für mehr Sicherheit und signifikantes Wachstum im Segment, da PPAs als eine der zentralen Optionen zur Strombeschaffung für Elektrolyseure definiert wurden.

Der PPA-Markt schafft zusätzliche Kapazität an erneuerbaren Energien

Der PPA-Markt in Deutschland wächst weiter und bleibt damit einer der größten und wichtigsten PPA-Märkte Europas. Im Jahr 2023 wurden sowohl hinsichtlich der Anzahl unterzeichneter PPAs als auch mit Blick auf zusätzliche Kapazität neue Rekordwerte erreicht. Die Anzahl der PPA-Abschlüsse hat sich beinahe verdoppelt und die Kapazität an erneuerbaren Energien mit langfristigen PPAs hat sich gegenüber 2022 mehr als vervierfacht.

Steigende EEG-Umlage schränkt den PPA-Markt ein

Im Offshore-Wind-PPA-Sektor wird trotz wirtschaftlich herausforderndem Umfeld weiterhin starkes Wachstum erwartet. Aufgrund der gestiegenen Höchstwerte und der großen Volumina der EEG-Ausschreibungen für Onshore-Windanlagen bleibt die EEG-Förderung die attraktivste Option für Projektentwickler. Deshalb werden auch weiterhin kaum PPA-Abschlüsse für Projekte von neuen Onshore Windparks erwartet.

Die erzielten Einigungen zur Strommarktreform der EU sowie die Ablehnung eines Industriestrompreises in Deutschland verringern die regulatorische Unsicherheit im PPA-Markt. Gleichzeitig ist die Politik gewillt regulatorische Hemmnisse abzubauen, sodass von regulatorischer Seite von einer Beschleunigung des PPA-Marktes ausgegangen werden kann.

Eine Fortsetzung der Entwicklung der stetig steigenden Nachfrage nach erneuerbarem Strom und PPAs von Unternehmen wird erwartet, getrieben durch die sinkenden PPA-Preise, aber insbesondere auch unter Berücksichtigung der fortschreitenden Dekarbonisierung, Elektrifizierung und Digitalisierung.

Die Marktanalyse wurde von der Marktoffensive Erneuerbare Energien an welcher die DIHK aktiv mitwirkte, erstellt und steht zum Download zur Verfügung.

Quelle: DIHK

Dr.-Ing. Robert Schmidt (Tel: +49 911 1335 1299, Robert.Schmidt@nuernberg.ihk.de)

Bilanzierung von Treibhaus-Gasen: Eine Währung für den Klimaschutz im Automotive-Segment

Die Bundesregierung soll sich für weltweit anerkannte Methoden zur Bilanzierung der Treibhausgasemissionen (THG) in den Lieferketten der Automobilindustrie einsetzen. Dazu rät der vom Bundeswirtschaftsministerium berufene Expertenkreis Transformation der Automobilwirtschaft in einem neuen Bericht. Bisher können Hersteller oft nur anhand von begrenzt aussagekräftigen Durchschnittswerten die Gesamtklimabilanz für die Fertigung ihrer Fahrzeuge abschätzen. Nach den Empfehlungen des Expertenkreises sollte stattdessen Ziel sein, die direkt vor Ort gemessenen Emissionsdaten für jedes Produkt in der Lieferkette einfach und sicher zwischen Unternehmen weiterzugeben.

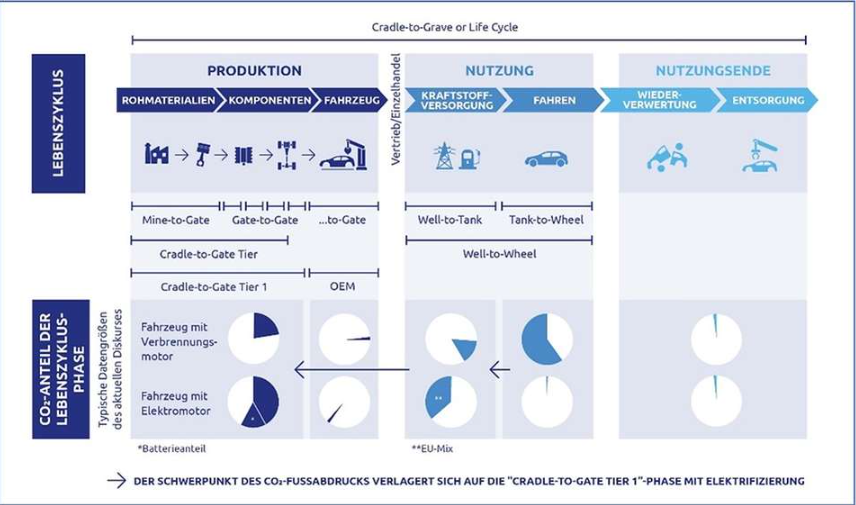

Fokus verschiebt sich von Nutzung zu Produktion

Laut dem am 17. April veröffentlichten Bericht des Expertenkreises reduziert der Umstieg auf Elektromobilität und erneuerbare Energien zunehmend die Treibhausgasemissionen im Straßenverkehr. Gleichzeitig rücken damit die Emissionen entlang der Wertschöpfungskette stärker in den Fokus der Unternehmen. Denn bei Elektroautos fällt der überwiegende Teil der Emissionen in der Fertigung an und nicht in der Nutzung (vgl. Grafik). Diese Emissionen gilt es verlässlich zu erfassen und zu senken, um Klimaneutralität zu erreichen und die Vorgaben des Pariser Klimaabkommens einzuhalten.

Harmonisierung ist der Schlüssel

Neue gesetzliche Anforderungen, wie beispielsweise die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und die EU Battery Regulation verpflichten Unternehmen, die THG-Emissionen entlang der Produktions- und Lieferkette zu berichten sowie zu reduzieren. Aktuell, so der Expertenkreis, besteht bei Unternehmen jedoch eine spürbare Verunsicherung bezüglich der unterschiedlichen Regeln in den unterschiedlichen EU-Richtlinien. Den Unternehmen fehlen zuverlässige und genaue Definitionen für die relevanten Parameter. Letztlich bedarf es einer internationalen Harmonisierung– innerhalb der EU und zwischen einzelnen Richtlinie, aber auch global.

Emissionsdaten werden harte Währung

Die Bedeutung der Emissionsdaten geht über die reine Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben hinaus. Christian Hochfeld, Direktor von Agora Verkehrswende und Mitglied des Expertenkreises: „Treibhausgasemissionen werden als Wirtschaftsfaktor immer wichtiger. Die Politik und der Finanzmarkt werden Produkte und Unternehmen in Zukunft verstärkt nach deren CO2-Ausstoß bewerten. Die Qualität der bisher genutzten Daten und Methoden ist dafür nur bedingt geeignet. In Zukunft sollte jedes Unternehmen Primärdaten der Treibhausgasemissionen für die eigenen Prozesse erheben. Dann ist es möglich, selbst die Emissionen komplexer Wertschöpfungsketten korrekt und transparent zu erfassen. Dafür braucht es international harmonisierte Methoden, die auch den Datenaustausch zwischen Branchen und Regionen erlauben. So werden Emissionsdaten wie Finanzkennzahlen zu einer harten Währung in der Buchhaltung.“

Besondere Komplexität der Automobilwirtschaft

Der Expertenkreis sieht die automobile Lieferkette in einer besonderen Rolle: Sie ist eine der komplexesten und am weitesten globalisierten überhaupt. Um sie in Richtung der Ziele von Paris steuern und transparent berichten zu können, ist eine einfache und zugleich verlässliche Erfassung der konkreten Emissionen des einzelnen Produkts erforderlich – vom Erz über die einzelnen Komponenten bis zum fertigen Auto. Dafür benötigt die Industrie eine leistungsfähige digitale und auch für kleine und mittlere Unternehmen einfach anwendbare Kommunikationsinfrastruktur, wie sie durch Catena-X mit Unterstützung der Bundesregierung bereits aufgebaut wird. Vor allem sind aber anerkannte, international geteilte Regeln erforderlich, damit sich Investitionen in THG-ärmere Produkte lohnen. Das Zielbild ist klar: Dort, wo CO2 entsteht, wird es gemessen, auf die Produkte zugerechnet und auditiert – und alle, die danach in der Kette kommen (bis zum Endkunden), können sich auf die Zahlen verlassen.

Wissenschaftliche Basis und Hintergründe des Berichts

Die Empfehlungen des Expertenkreises beruhen auf Studien des Hamburg Instituts sowie des Analyseinstituts Prognos. Der Bericht und die Studien können über die Webseite des Expertenkreises heruntergeladen werden:

- Bericht des Expertenkreises mit Handlungsempfehlungen – Download hier

- Studie Product Carbon Footprint: Allokation, Energie, Recycling – Download hier

- Handlungsbedarfe in der Klimabilanzierung – Download hier

- Emissionserfassung und -berichterstattung von Unternehmen – Download hier

- Perspektiven des Finanzmarktes auf die Klimabilanzierung – Download hier

Der Expertenkreis Transformation der Automobilwirtschaft (ETA) ist ein unabhängiges Beratungsgremium des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Der Expertenkreis entwickelt ziel- und adressatenorientierte Handlungsempfehlungen an die Politik, die Wirtschaft und die Gesellschaft, mit deren Hilfe der langfristige Strukturwandel der Branche erfolgreich gestaltet werden kann. Übergeordnetes Ziel ist es, Klimaneutralität zu erreichen sowie Wertschöpfung, Arbeits- und Ausbildungsplätze am Automobilstandort Deutschland zu sichern.

Quelle: DIHK

Ansprechpartner/inDr.-Ing. Robert Schmidt (Tel: +49 911 1335 1299, Robert.Schmidt@nuernberg.ihk.de)

Doppelauktionsmodell für Beschaffung von Wasserstoff

Das Hauptziel dieser Fördermaßnahme ist es, das Angebot und die Nachfrage in einem Doppelauktionsmodell in Einklang zu bringen, da der Wasserstoffbedarf in Deutschland bis zum Jahr 2030 voraussichtlich zwischen 95 bis 130 Terawattstunden pro Jahr liegen wird und weiter steigen wird und voraussichtlich mehr als Hälfte davon importiert werden muss.

Konkret wird im Namen einer Tochtergesellschaft der H2Global-Stiftung eine internationale Auktion für den Kauf von grünem Wasserstoff und Wasserstoffderivaten durchgeführt. Das Angebot mit dem niedrigsten Preis erhält einen langfristigen Bezugsvertrag, wodurch die Anbieter Planungssicherheit für weitere Investitionen in die Wasserstoffproduktion erhalten. In einer zweiten Auktion werden die beschafften Wasserstoffmengen zu einem wettbewerbsfähigen Preis an Abnehmer in der EU versteigert, wodurch diesen ebenfalls Planungssicherheit für Investitionen in den Einsatz von Wasserstoff gewährt wird.

Die bereitgestellten Mittel werden genutzt, um die Preisdifferenz zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen. Details zur Verwendung der neuen Fördermittel werden derzeit zwischen dem BMWK und der Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission abgestimmt.

Unter www.bmwk.de können Sie sich über die Erfahrungen der Ende 2022 gestarteten ersten Ankaufauktion informieren.

Quelle: DIHK

Förderung für 24 deutsche IPCEI Wasserstoffprojekte

Gefördert werden Projekte entlang der gesamten Wasserstoffwertschöpfungskette von der Erzeugung von grünem Wasserstoff über die Entwicklung von Transport- und Speicherinfrastruktur bis zur industriellen Nutzung. Die Projekte Deutschlands und sieben weiterer Mitgliedstaaten mit insgesamt über 2.700 km Pipelinenetz, mehr als 3,2 GW Wasserstofferzeugungskapazität und fast 370 GWh Speicherkapazität werden eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer grünen Wasserstoffinfrastruktur spielen.

Deutsche Unternehmen beteiligen sich mit rund 3,4 Mrd. Euro an den 24 Projekten der Hy2Infra-Welle. Zusammen mit den Fördermitteln von Bund und Ländern beläuft sich das Gesamtinvestitionsvolumen auf etwa 8 Mrd. Euro. Die Förderung erfolgt für die meisten Projekte zu 70 % durch den Bund und zu 30 % durch die entsprechenden Bundesländer. Ein Teil der Fördermittel stammt aus dem Deutschen Aufbau- und Resilienzplan (DARP), der aus Mitteln der Aufbau und Resilienzfazilität (ARF) der Europäischen Union, NextGenerationEU, finanziert wird.

Die Genehmigung der Hy2Infra-Initiative umfasst einen Großteil der Projekte, die der Bund im Mai 2021 ausgewählt hat. Die Hy2Tech- und Hy2Use-Wellen waren bereits im Jahr 2022 von der Kommission genehmigt worden und befinden sich bereits in der Umsetzungsphase.

Weitere Informationen zu den Projekten finden Sie unter ipcei-hydrogen.eu hier.

Quelle: DIHK

Preis für Biodiversität auf dem Firmengelände

Wildblumenwiesen, Staudenbeete mit heimischen Pflanzen und begrünte Hausfassaden fördern die Biodiversität am Firmensitz. Einen Anlass für naturnahe Pflanzaktionen im Unternehmen bietet der Deutschland summt!-Pflanzwettbewerb der Stiftung für Mensch und Umwelt. Für neu angelegte insektenfreundliche Gelände vergibt die Initiative Trophäen und Preise von bis zu 400,- Euro.

Jetzt informieren und im Zeitraum 01.04.-31.07.2024 Beitrag einreichen! Alle Infos gibt es hier.

Quelle: DIHK

Synergien zwischen EMAS und der CSRD – Doppelaufwand vermeiden!

Ergebnisse des Papiers und Fragen der praktischen Umsetzung diskutiert der UGA am 16. April in einem kostenfreien Webinar mit Vertreter*innen von Unternehmen und Prüfinstitutionen.

Europaweit berichten bereits 3.500 Unternehmen durch EMAS freiwillig über ihre Leistungen beim Klima- und Umweltschutz und lassen ihre Umwelterklärungen durch fachkundige und unabhängige Umweltgutachter*innen prüfen. Mit der Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CRSD) sind große Unternehmen seit diesem Jahr verpflichtet nach den europäischen Standards (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) zu berichten. In diesem Zuge veröffentlichte der Umweltgutachterausschuss (UGA) ein neues Diskussionspapier mit dem Titel Synergien zwischen der CSRD und EMAS. Darin gibt er Empfehlungen für eine sinnvolle Verzahnung der beiden Rahmenwerke, um Synergien zu nutzen und Mehr- sowie doppelten Prüfaufwand zu vermeiden.

Angefangen von ähnlichen Zielsetzungen für ein verantwortungsvolles Geschäftsmodell und eine verbesserte Nachhaltigkeitsleistung, bis hin zu einer glaubwürdigen Berichterstattung und externen Überprüfung, gibt ein tabellarischer Vergleich Aufschluss über parallele Systematiken in beiden Rahmenwerken. Unter Berücksichtigung der konzeptionellen Unterschiede – EMAS ist ein Managementsystem und die ESRS zielen auf transparente Berichterstattung ab – stellt das Papier ein hohes Maß an Übereinstimmung fest und zeigt, wie EMAS die Umsetzung der ESRS im Umweltbereich qualitativ aufwertet.

EMAS-Organisationen verfügen bereits über Organisationsstrukturen, etablierte Verfahren sowie gültige Daten zur Ermittlung und zum Management von Umweltauswirkungen, die für eine faktenbasierte Umweltberichterstattung notwendig sind. Um den Anforderungen der ESRS gerecht zu werden, können EMAS-Organisationen ihr Management- und Berichterstattungssystem um zusätzliche soziale und Governance-Aspekte erweitern.

Das Diskussionspapier stellt zwei Möglichkeiten vor, die Umwelterklärung für den erweiterten Lagebericht zu nutzen:

1) Der Lagebericht verweist auf eine separate Umwelterklärung, oder

2) die Umwelterklärung ist vollständig in den Lagebericht des Unternehmens integriert.

Weiterführende Informationen:

• Diskussionspapier Synergien zwischen der CSRD und EMAS (UGA, März 2024)

• Diskussionspapier Synergien zwischen der CSRD und EMAS - Englisch (UGA, März 2024)

Quelle: Pressemitteilung des UGA 01/2024

Dr.-Ing. Robert Schmidt (Tel: +49 911 1335 1299, Robert.Schmidt@nuernberg.ihk.de)

Dipl.-Betriebsw. (FH) Stefan Schmidt (Tel: +49 911 1335 1445, stefan.schmidt@nuernberg.ihk.de)

ZSVR veröffentlicht Katalog systembeteiligungspflichtiger Verpackungen in Englisch

Mit der Katalogdatenbank der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) können Unternehmen seit Ende 2018 prüfen, ob sie das Recycling ihrer Verpackungen finanzieren müssen. Das ist immer dann der Fall, wenn die Verpackung typischerweise als Abfall beim privaten Endverbraucher anfällt, also eine Verpackung mit Systembeteiligungspflicht ist.

Produktsuche im Katalog: Systembeteiligungspflicht – ja oder nein?

Die Anwendung des Katalogs ist einfach, die Ergebnisse eindeutig: Unternehmen können mit einer Volltextsuche gezielt nach den Produkten suchen, die sie vertreiben. Die Datenbank zeigt ihnen an, ob die dazugehörige Verpackung in ihrer konkreten Beschaffenheit systembeteiligungspflichtig ist. Die Suchergebnisse sind aufgeschlüsselt nach Füllmenge, Art und Packstoff der Verpackung. Um das gebündelte Wissen dort vorzuhalten, wo es benötigt wird, hat die ZSVR bisher von ihr ergangene Einordnungsentscheidungen im Katalog verlinkt. Zudem erklärt sie zentrale Begriffe in kurzen Informationstexten.

Englischer Katalog bringt mehr Rechtssicherheit für ausländische Unternehmen

In den vergangenen Jahren hat sich der Warenverkehr weiter internationalisiert. Ob Schinken aus Spanien, Elektronikartikel aus China, Käse aus Frankreich, Pommes aus den Niederlanden oder Medizinprodukte aus aller Welt: In Deutschland werden auch verpackte Produkte aus dem Ausland auf den Markt gebracht. Daher bietet die ZSVR den Katalog ab sofort in englischer Sprache an. Damit baut sie Sprachbarrieren ab und sorgt für Rechtsicherheit – sowohl bei ausländischen Unternehmen als auch bei Multiplikatoren wie Auslandshandelskammern, die ihre Mitglieder bei der Erfüllung ihrer Pflichten unterstützen.

ZSVR-Vorstand Gunda Rachut: "Die Veröffentlichung des englischen Katalogs ist ein wichtiger Service für ausländische Unternehmen. Diese können ihre verpackungsrechtlichen Pflichten nun noch einfacher ermitteln. Das ist ein Meilenstein in der Weiterentwicklung der ZSVR. Gleichzeitig bedeutet das einen großen Schritt hin zum Level-Playing-Field. Kein Unternehmen kann mehr behaupten, nicht zu wissen, dass es Verpackungen mit Systembeteiligungspflicht in Verkehr bringt."

Zur Produktsuche im englischen Katalog gelangen Sie unter www.verpackungsregister.org.

Quelle: DIHK

Katharina Boehlke (Tel: +49 911 1335 1302, katharina.boehlke@nuernberg.ihk.de)

Stromnetze sind entscheidend für die Energiewende

Das europäische Stromnetz spielt eine entscheidende Rolle für Unternehmen, da es eine zuverlässige und stabile Energieversorgung über nationale Grenzen hinweg ermöglicht. Durch die grenzüberschreitende Strominfrastruktur wird der Zugang zu einer Vielzahl von Energiequellen und einem breiten Angebot ermöglicht. Durch die effiziente Nutzung des Stromnetzes können Unternehmen zudem ihre Energiekosten optimieren und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Der Energierat betont daher die Bedeutung einer verstärkten Koordinierung der Netzbetreiber und Regulierungsbehörden.

Aktuell und auch zukünftig ist der Bedarf für den Stromnetzausbau sehr hoch. Der Verband Europäischer Übertragungsnetzbetreiber schätzt den Bedarf auf 64 Gigawatt zusätzlich zwischen 2025 und 2030 ein, um mit der raschen Veränderung bei der Stromnachfrage und -versorgung Schritt zu halten.

Offene Fragen gibt es jedoch immer wieder bei der Finanzierung der Netze. Der Energierat hat verschiedene Optionen für höhere Investitionen diskutiert, darunter: koordinierter Planungsansatz, Aufstockung verfügbarer öffentlicher Mittel, Prüfung innovativer Finanzierungssysteme (zum Beispiel eine Offshore-Investitionsfazilität) und Entwicklungen im Rahmen der grenzüberschreitenden Kostenzuweisung. Zudem sollen auch weiterhin Planungs- und Genehmigungsverfahren für einen schnelleren Netzausbau vereinfacht und weiter harmonisiert werden.

Basierend auf der Tagung wird der belgische Vorsitz einen Entwurf für Schlussfolgerungen zur Elektrizitätsinfrastruktur ausarbeiten, der bei der nächsten formellen Tagung des Europäischen Energierats am 30. Mai zur Abstimmung vorgelegt werden wird.

Quelle: DIHK - JM

Europäisches Gebäudeenergieeffizienzgesetz auf der Zielgeraden

Das Europäische Parlament hat am 13. März die Trilog-Einigung zur Gebäudeenergieeffizienzrichtlinie (EPBD) angenommen.

Mit Hilfe der Richtlinie soll der gesamte europäische Gebäudebestand bis 2050 klimaneutral werden. Dafür sind unter anderem Vorgaben zur Sanierung, Wärmeversorgung, Solardachanlagen und Ladeinfrastruktur vorgesehen.

Zukünftig muss laut Richtlinie die Gesamtenergieeffizienz an Nichtwohngebäuden erhöht werden. Die Mitgliedstaaten können dabei wählen, ob sie den Primär- oder Endenergieverbrauch bei dem Grenzwert berücksichtigen. Ausnahmen können für landwirtschaftlich oder militärisch genutzte, denkmalgeschützte, kirchliche oder nur kurzzeitig genutzte Gebäude festgelegt werden. Nichtsdestotrotz - eine immer stärkere Konzentration auf Effizienzmaximierung beziehungsweise Energiebedarfsreduktion ist weder wirtschaftlich noch zwingendermaßen klimafreundlich. Es kommt nämlich nicht vorrangig auf einen geringeren Energiebedarf an, entscheidend ist vielmehr eine emissionsfreie Energieversorgung – das führt zu mehr Klimaschutz. Denn nicht jeder Betrieb kann seinen Energieverbrauch beliebig reduzieren. Auch die jetzt folgenden nationalen Effizienzstandards müssen daher zum Beispiel das jeweilige Produktionsverfahren berücksichtigen.

Neue öffentliche Gebäude müssen ab 2028 sogenannte "Null-Emissionsgebäude" sein. Für private Gebäude gilt dieser Standard ab 2030. Was genau unter dem "Null-Emissionsstandard" zu verstehen ist, sollen die Mitgliedstaaten festlegen können. Es ist jedoch anzunehmen, dass eine Voraussetzung für Null-Emissionsgebäude eine flächendeckende klimaneutrale Versorgung mit leitungsgebundener Energie (Fernwärme und -kälte), sowie der benötigten erneuerbaren Energie ist.

Für fossile Heizungen wurde ein Enddatum bis 2040 festgelegt, fünf Jahre früher als in Deutschland. Zudem darf es ab 2025 keine staatliche Förderung mehr für reine Öl- oder Gasheizungen geben. Es wird weiterhin möglich sein, finanzielle Anreize für die Installation von hybriden Heizsystemen mit einem beträchtlichen Anteil an erneuerbaren Energien zu geben, wie zum Beispiel die Kombination eines Heizkessels mit Solarthermie oder mit einer Wärmepumpe. Ob das Heizen durch grünen Wasserstoff förderfähig bleibt, ist noch unklar.

Ebenso soll es eine Solardachpflicht geben, vorausgesetzt die Installationen sind technisch realisierbar, wirtschaftlich vertretbar und funktional umsetzbar: für neue öffentliche sowie neue Nichtwohngebäude mit einer Nutzfläche von über 250 m2 bereits bis Ende 2026, für neue Wohngebäude bis spätestens Ende 2029. Insbesondere bestehende öffentliche Gebäude sind verpflichtet, Solarenergie zu nutzen. Ein fortschreitender Ansatz wird angewendet, beginnend im Dezember 2027 für die größten öffentlichen Gebäude mit einer Fläche von 2.000 m2. Bis Dezember 2030 wird der Schwellenwert schrittweise auf 250 m2 reduziert. Des Weiteren müssen ab Dezember 2027 sämtliche bestehende nicht-öffentliche Gebäude Solarenergie installieren, sofern Renovierungsmaßnahmen durchgeführt werden, die eine behördliche Genehmigung erfordern.

Bereits heute herrscht in einigen Bundesländern eine Solardachpflicht, die entsprechend angepasst werden müsste. Wichtig bei der Umsetzung ist, dass Betriebe bei der Weitergabe an erzeugtem Strom nicht als Stromlieferant gelten und mit Steuern, Umlagen und Netzentgelte belastet werden.

Es gibt auch verpflichtende Regelungen zur Ladeinfrastruktur in Abhängigkeit der Parkplatzsituation: Neue oder stark renovierte Nicht-Wohngebäude mit mehr als fünf Parkplätzen benötigen zukünftig mindestens eine Ladesäule pro fünf Parkplätzen und mindestens die Hälfte der Parkplätze muss für Ladesäulen vorverkabelt werden. Handelt es sich um ein Nicht-Wohngebäude mit mehr als 20 Parkplätzen, ändert sich der Schlüssel auf eine Ladesäule pro zehn Parkplätze. Allerdings muss die Vorgabe bis Anfang 2027 inklusive 50 Prozent Leerrohre bereits umgesetzt sein. Für öffentliche Gebäude gilt eine 50-prozentige Vorverkablungsvorgabe bis zum Jahresbeginn 2033. Trotz der Bedeutung einer ausgebauten Ladeinfrastruktur muss vor allem die Ressourceneffizienz mitbedacht werden: die Vorverkabelung von Parkplätzen für Ladeinfrastruktur führt zum Verbrauch wertvoller Ressourcen, die dann wegen fehlender Netzanschlüsse möglicherweise gar nicht genutzt werden.

Die Richtlinie muss noch final vom Rat angenommen werden, bevor sie in Kraft treten kann. Mit einer Verabschiedung ist Mitte April zu rechnen. Danach folgt die Umsetzung in nationales Recht.

Quelle: DIHK - JM

Die wichtigsten aktuell noch geplanten EU-Umweltgesetze im Überblick

Vor dem Hintergrund der Europawahlen im Juni 2024 rücken die Gesetzesvorhaben des "Green Deal" in den Fokus: Nach dem Willen der EU-Kommission sollen möglichst viele der Regelungen noch in dieser Legislaturperiode in trockene Tücher kommen. Das Umwelt-Team der DIHK gibt eine Einschätzung, wann mit einer Umsetzung zu rechnen ist:

- Abfallrahmenrichtlinie

Bei der Verhandlung eines Zusatzartikels zur Abfallrahmenrichtlinie kommt es in dieser Legislaturperiode vermutlich zu keinem Abschluss mehr. Gearbeitet wird an einer Ausweitung der Herstellerverantwortung im Textilbereich und an einer Minimierung der Lebensmittelverschwendung. - Ökodesign-Verordnung

Die bisherige Richtlinie soll durch eine Verordnung ersetzt werden. Angedacht sind detaillierte Vorgaben zu Energieeffizienz, Reparier- und Wiederverwertbarkeit von Elektrogeräten. Insgesamt soll die Nachhaltigkeit erhöht werden. Dazu gehört auch ein Verbot der Entsorgung unverkaufter Textilien und die Verankerung eines Digitalen Produktpasses. Bei diesem Gesetz gab es eine Einigung der europäischen Institutionen. Die finale Abstimmung im Parlament sollte im März stattfinden. - Recht auf Reparatur

Das Europäische Parlament wollte den Anspruch auf Reparatur unbedingt noch vor der Wahl gesetzlich verankern. Anfang Februar gab es eine vorläufige Einigung zwischen Rat und Parlament. Demnach sollen Hersteller künftig während des Gewährleistungszeitraums einer Reparatur den Vorrang einräumen. Verbraucher profitieren von einer Verlängerung der Gewährleistung, wenn sie sich für eine Reparatur entscheiden. Nach dem Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung sollen Hersteller eine Reparatur ermöglichen, indem sie Ersatzteile und nötiges Werkzeug zu einem angemessenen Preis zur Verfügung stellen. Außerdem sollen die Mitgliedstaaten weitere Maßnahmen einleiten, welche Verbraucher zusätzlich ermutigen, sich für eine Reparatur zu entscheiden. Der Rat hat sich dahingehend durchgesetzt, dass nur die Produkte erfasst sind, für die bereits in der Ökodesign-Verordnung Reparaturvorgaben festgelegt wurden. Jetzt steht noch die finale Annahme durch die Institutionen aus. - Green Claims

Mit diesem Gesetz soll gegen irreführende Werbeaussagen zur Nachhaltigkeit (Greenwashing) vorgegangen werden. In Zukunft müssen umweltbezogene Aussagen von dritter Stelle überprüft werden, und Verbraucherorganisationen können rechtliche Schritte einleiten. Eigentlich haben sich Rat und Parlament bereits geeinigt, allerdings sollte die finale Abstimmung im Parlament erst im März stattfinden. - Industrieemissionen (IED)

Die Überarbeitung der Richtlinie zielt auf eine deutliche Reduktion von Emissionen ab. Deswegen wird der Geltungsbereich um große Intensivtierhaltung und die Herstellung von Batterien im großen Maßstab erweitert. Ein Kompromiss wurde gefunden. Nun steht noch die Annahme durch Rat und Parlament aus. - REACH

Die Revision der europäischen Chemikalienverordnung REACH war nicht im Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission für 2024 enthalten. Die DIHK geht deshalb von einer Verschiebung auf die nächste Legislaturperiode aus. - Per- und Polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS)

Auch bei der geplanten Beschränkung der Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) deuten sich Verzögerungen an. Nach dem Eingang von Tausenden Rückmeldungen bei der Europäischen Chemieagentur ECHA ist vor Herbst 2024 nicht mit einem Update zu rechnen. Die DIHK setzt sich für eine pragmatische Lösung mit Ausnahmen ein, sodass nicht zu ersetzende Anwendungen weiterhin zur Verfügung stehen. - Verpackungsverordnung

Im Verpackungsbereich soll die bisherige Richtlinie durch eine Verordnung ersetzt werden. Ziel ist eine nachhaltige Müllreduktion und eine Stärkung des Binnenmarkts durch europaweit einheitliche Regeln. Bei der Neufassung ist nicht mehr mit einem Abschluss vor der Europawahl zu rechnen. Allerdings ist eine Fortsetzung im neuen Mandat zu erwarten. - Kommunale Abwässer

Diese Richtlinie soll neue scharfe Standards für die Reinigung von Abwasser und Niederschlagswasser setzen. Außerdem sind zusätzliche Anforderungen an die kommunale Planung zur Vorsorge gegen Schäden durch Starkregen vorgesehen. 2026 sollen die Mitgliedsstaaten das erste Mal Pläne für die Umsetzung auf nationaler Ebene übermitteln. Rat und Parlament haben sich bereits vorläufig geeinigt, die formale Annahme steht allerdings noch aus. - Renaturierung

Das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur soll zur Steigerung der biologischen Vielfalt beitragen. Im Parlament kam es zu teils harten Diskussionen. Die Auseinandersetzung entzündete sich vor allem an der Frage, wie Flächen genutzt werden dürfen. Trotz Opposition steht das Gesetz vor der finalen Verabschiedung im Parlament. Allerdings sind noch viele Detailfragen offen, unter anderem zu den nationalen Renaturierungsplänen. - Critical Raw Materials Act

Das Gesetz zu den kritischen Rohstoffen soll zur nachhaltigen Rohstoffsicherung und der Diversifizierung der Lieferketten beitragen. Aktuell steht noch die finale Abstimmung im Rat aus, allerdings gibt es bereits den voraussichtlichen Kompromisstext.

Quelle: DIHK

Update zu ausgewählten Gesetzen des Green Deals

Im Moment geht es in Brüssel Schlag auf Schlag. Bei der Menge an Gesetzen, die im Umweltbereich bis zur Europawahl im Juni noch finalisiert werden sollen, ist das auch kein Wunder. Anbei ein kurzer Überblick, was sich in der letzten Woche bei einschlägigen Gesetzen getan hat.

Abfallrahmenrichtlinie: Im Umweltausschuss des Europaparlaments haben Abgeordnete ihre Position zum Kommissionsentwurf festgelegt. Sie votierten dafür die Zielvorgaben zur Reduktion von Lebensmittelabfällen noch zu verschärfen und über den Vorschlag der Kommission hinauszugehen. Außerdem forderten sie die Kommission auf, Vorgaben zur Reduktion von Textilabfällen und die Möglichkeit einer erweiterten Herstellerverantwortung zu prüfen. Die Pressemitteilung des Umweltausschusses, finden Sie hier.

Green Claims: Beim geplanten Gesetz gegen Greenwashing, also dem Werben mit irreführenden oder falschen Umweltaussagen, nahmen der Umwelt- und der Binnenmarktauschuss einen gemeinsamen Bericht an, in dem sie noch strengere Vorgaben für Unternehmensaussagen zur CO2- und allgemeinen Emissionsreduktion fordern. Angedacht ist, dass Unternehmen nicht unter ausschließlicher Nutzung von Emissionsausgleichsmethoden ihre Produkte als grün deklarieren können. Zudem wurden Details zur Prüfung von Umweltaussagen vorgeschlagen. Demnach müssten Unternehmen geplante Aussagen bei zertifizierten Prüfern einreichen, welche innerhalb von 30 Tagen eine Einschätzung vornehmen. Interessant dürften für Unternehmen auch die Vorschläge zu Sanktionen im Fall von Regelbruch sein. Diese reichen vom Ausschluss von öffentlichen Auftragsvergaben bis zu einer Strafzahlung von Minimum vier Prozent des Jahresumsatzes. Abschließend soll die Kommission eine Liste an Werbeaussagenvorbereiten, die schneller geprüft werden können. Positiv zu bemerken ist, dass Kleinstunternehmen ausgenommen werden und KMU mehr Zeit zur Umsetzung eingeräumt werden soll. Mehr Details, finden Sie in der Pressemitteilung.

Neue Flottengrenzwerte für LKW: Diese Woche ist der Umweltausschuss auch mit der Überarbeitung der CO2-Flottengrenzwerte für schwere Nutzfahrzeuge beschäftigt. Dass eine im Trilog erzielte Einigung im Nachgang noch einmal verändert wird, ist normalerweise nicht üblich. Hier hatte sich Deutschland im Rat sehr spät noch für die Aufnahme von E-Fuels eingesetzt, weswegen die angepasste Fassung jetzt erneut beim Parlament liegt. Als Reduktionsziele sind vorgesehen: 45 Prozent weniger CO₂-Emissionen in 2030, 65 Prozent in 2035 und 90 % in 2040. Zudem ist eine Erweiterung auf weitere Nutzfahrzeuge vorgesehen. Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen.

Quelle: DIHK

Einigungen zur Ökodesign-Verordnung und zum Recht auf Reparatur

1. Ökodesignverordnung

Mit deutlicher Mehrheit hat das Europäische Parlament den überarbeiteten Ökodesignrahmen angenommen. Die Institutionen hatten sich bereits im Dezember auf eine Aktualisierung der Ökodesignverordnung geeinigt.

Blick auf den Inhalt

Durch die Regelungen der Ökodesignverordnung sollen Waren langlebiger und ressourcenschonender werden, sich leichter wiederverwenden, aufrüsten, reparieren und recyceln lassen. Insgesamt liegt der Fokus auf einer Verlängerung der Lebensdauer von Produkten. Neben übergreifenden Leistungsanforderungen plant die Kommission über delegierte Rechtsakte weitere spezifische Produktanforderungen für einzelne Produktkategorien festzulegen.

Die neu festgelegten Anforderungen an Produkte sollen auch dazu beitragen, gegen vorzeitige Obsoleszenz vorzugehen. Gemeint sind damit Praktiken, die darauf abzielen, die Funktionsfähigkeit eines Produktes zu beeinträchtigen, z.B. durch spezifische Konstruktionsmerkmale, Nichtverfügbarkeit von Ersatzteilen oder fehlenden Software-Updates.

In ihrem ersten Arbeitsplan, der spätestens neun Monate nach Inkrafttreten der neuen Rechtsvorschriften angenommen werden soll, wird die Europäische Kommission einigen Produktgruppen Priorität einräumen. Zu diesen Produkten gehören Eisen, Stahl, Aluminium, Textilien (Fokus auf Bekleidung und Schuhen), Möbel, Reifen, Reinigungsmittel, Farben, Schmiermittel und Chemikalien.

Als weiteren entscheidenden Punkt ist in der Ökodesignverordnung auch das Konzept der digitalen Produktpässe verankert. So soll verhindert werden, dass Informationen entlang der Lieferkette verloren gehen. Dies soll später die Rückführung von Materialien in den Wertschöpfungskreislauf vereinfachen.

Nächste Schritte

Nach der formellen Annahme durch den Rat wird die Verordnung im Amtsblatt veröffentlicht und tritt danach in Kraft.

2. Recht auf Reparatur

Die Abgeordneten stimmten mit überwältigender Mehrheit für die Annahme der Richtlinie über das Recht auf Reparatur. Das Parlament und die Mitgliedstaaten hatten sich im Februar in Verhandlungen auf einen Kompromiss verständigt.

Blick auf den Inhalt

Demnach müssen Hersteller Reparaturdienste anbieten und die Verbraucher über ihre Rechte auf Reparatur informieren. Für Waren, die im Rahmen der Garantie repariert werden, gilt eine zusätzliche einjährige Verlängerung der gesetzlichen Garantie, was für die Verbraucher einen weiteren Anreiz darstellen soll, sich für eine Reparatur statt eines Austauschs zu entscheiden.

Außerdem soll ein Informationsformular zur Verfügung gestellt werden, das Kunden bei der Bewertung von Reparaturdienstleistungen unterstützt (Art des Defekts, Preis, Dauer der Reparatur). Zudem soll eine Onlineplattform eingerichtet werden, die es den Verbrauchern ermöglicht, örtliche Reparaturwerkstätten, Verkäufer von aufgearbeiteten Waren, Käufer von defekten Artikeln oder von Initiativen, wie Reparatur-Cafés, zu finden.

Die Vorschriften sollen helfen den EU-Reparaturmarkt zu stärken und die Reparaturkosten zu senken. Hersteller müssen Ersatzteile und Werkzeuge zu einem angemessenen Preis bereitstellen und dürfen keine Vertragsklauseln, Hardware- oder Softwaretechniken verwenden, die die Reparatur behindern. Insbesondere dürfen sie die Verwendung von gebrauchten oder 3D-gedruckten Ersatzteilen durch unabhängige Werkstätten nicht behindern. Auch dürfen sie die Reparatur eines Produkts nicht allein aus wirtschaftlichen Gründen oder weil es zuvor von jemand anderem repariert wurde, ablehnen.

Jeder Mitgliedstaat muss zudem mindestens eine Maßnahme zur Förderung von Reparaturen durchführen, z. B. Reparaturgutscheine und -fonds, Durchführung von Informationskampagnen, Angebot von Reparaturkursen oder Unterstützung für gemeinschaftlich betriebene Reparaturräume.

Nächste Schritte

Sobald die Richtlinie vom Rat förmlich angenommen und im EU-Amtsblatt veröffentlicht ist, haben die Mitgliedstaaten 24 Monate Zeit, sie in nationales Recht umzusetzen.

Weiterführende Links

- Europäisches Parlament zum Recht auf Reparatur: Press conference by René REPASI, rapporteur on the Final vote on the right to repair - Multimedia Centre (europa.eu)

- Anspruch auf Reparatur, Gesetzestext: Angenommene Texte - Gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren - Dienstag, 23. April 2024 (europa.eu)

- Europäische Kommission zur Ökodesignverordnung: Ecodesign for Sustainable Products Regulation - European Commission (europa.eu)

- Ökodesignverordnung, Gesetzestext: Angenommene Texte - Ökodesign-Verordnung - Dienstag, 23. April 2024 (europa.eu)

Quelle: DIHK

Dr.-Ing. Robert Schmidt (Tel: +49 911 1335 1299, Robert.Schmidt@nuernberg.ihk.de)

Katharina Boehlke (Tel: +49 911 1335 1302, katharina.boehlke@nuernberg.ihk.de)

Kohlenstoff-Management: Strategie für die Speicherung und Nutzung von CO₂ veröffentlicht

Am 6. Februar hat die Europäische Kommission eine Mitteilung zur Industrial Carbon Management Strategie vorgelegt. Sie ist Teil der EU-Mitteilung für ihr 2040-Klimaziel. In der Strategie werden eine Reihe von Maßnahmen genannt, die auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene ergriffen werden sollen, um die CO2-Abscheidung, Entnahme, Speicherung und Nutzung (CCUS - Carbon Capture, Utilisation and Storage) anzukurbeln. Für Unternehmen ist dies eine sinnvolle Ergänzung, um die betrieblichen Klimaschutzziele zu erreichen.

Ziel der Industrial Carbon Management Strategie ist es, 280 Millionen Tonnen CO2 bis 2040 und etwa 450 Millionen Tonnen bis 2050 in Europa abzuscheiden. Bereits in ihrem Vorschlag zum Net Zero Industry Act hat sich die Kommission ein CO2-Speicherungsziel von 50 Millionen pro Jahr bis 2030 gesetzt. So können nur mit Hilfe von CCUS-Technologien die ambitionierten europäischen Klimaziele erreicht werden. Klar ist nämlich, dass es trotz des Ausbaus erneuerbarer Energien und der Entwicklung einer Wasserstoffinfrastruktur bei einigen Produktionsprozessen technisch nicht möglich sein wird, CO2 vollständig zu vermeiden.

Allerdings steht der europäische CO2-Markt noch am Anfang – Unsicherheiten über zukünftige CO2-Preise und ein lückenhafter Gesetzesrahmen sowie fehlende europäische Standards erschweren den Markthochlauf. Die Kommission plant daher noch in diesem Jahr an einem CO2-Transport- und -Speicherregelungspaket zu arbeiten, in dem unter anderem Fragen wie Markt- und Kostenstruktur, Zugang Dritter, CO2-Qualitätsstandards oder Investitionsanreize für neue Infrastrukturen behandelt werden sollen. Aus Sicht der deutschen Wirtschaft ist dies eine sinnvolle Ergänzung zu der europäischen Klimapolitik und die Grundlage für einen harmonisierten europäischen CO2-Markt.

Des Weiteren soll geprüft werden, inwieweit die CO2-Entnahme im EU-Emissionshandelssystem (EU ETS) berücksichtigt werden soll und es sollen weitere Maßnahmen geprüft werden, um den Markt für CCU und CCS zu skalieren. Die Zertifizierung der CO2-Entnahme sowie die Integration in das EU ETS bieten Industrien, bei denen die Möglichkeiten zu defossilisierten Prozessen nach aktuellem Stand der Technik und wirtschaftlicher Tragfähigkeit bereits ausgeschöpft sind, eine Unterstützung bei der Erreichung ihrer betrieblichen Klimaziele.

Die Finanzierung für CCUS-Projekte soll zudem vereinfacht werden sowie in wichtigen Projekten des gemeinsamen europäischen Interesses (IPCEI) berücksichtigt werden. Die Kommission will außerdem prüfen, ob bestimmte CO-Abscheidungsprojekte bereits mit marktbasierten Finanzierungsmechanismen, wie wettbewerbsorientierten Auktionen im Rahmen des Innovationsfonds, unterstützt werden können.

Während einige europäische Staaten bereits an der Implementierung einer CO2-Infrastruktur arbeiten, herrscht in Deutschland noch ein Verbot für die Speicherung von CO2. Die Bundesregierung sollte daher rasch dem europäischen Beispiel folgen, damit die CO2-Abscheidung, Speicherung und Nutzung auch in Deutschland nutzbar werden.

Quelle: DIHK

Kohlenstoff-Management: Einigung über EU-Rahmen für die freiwillige Zertifizierung von CO₂-Entnahmen

Der neue Rahmen soll es ermöglichen, CO₂-Entfernungsaktivitäten in der gesamten EU zu zertifizieren, einschließlich solcher in Wäldern, landwirtschaftlichen Flächen und Böden. Ziel ist es, die Transparenz und Glaubwürdigkeit dieser Projekte zu erhöhen und sicherzustellen, dass sie den hohen Umweltstandards der Union entsprechen.

Am 20. Februar haben das Europäische Parlament und der Rat eine vorläufige Einigung über die Schaffung eines EU-Rahmens für die Zertifizierung von CO2-Entnahmen erzielt. Der freiwillige Rahmen soll die Einführung von hochwertigen CO2-Entnahme- und Bodenemissionsreduktionstätigkeiten in der EU erleichtern und beschleunigen.

In der Verordnung wird zwischen vier CO2-Entnahme- und Emissionsreduktionstätigkeiten unterschieden:

- Dauerhafte CO2-Entnahme:Speicherung von atmosphärischem und biogenem CO2 über mehrere Jahrhunderte.

- Vorübergehende CO2-Speicherung in langlebigen Produkten: zum Beispiel Produkte im Holzbau, über eine Dauer von mindestens 35 Jahren, die über den gesamten Überwachungszeitraum hinweg vor Ort überwacht werden können.

- Vorübergehende CO2-Speicherung durch klimaeffiziente Landwirtschaft:zum Beispiel Wiederherstellung von Wäldern und Böden, Bewirtschaftung von Feuchtgebieten, Seegraswiesen.

- Verringerung der Emissionen aus Böden durch klimaeffiziente Landwirtschaft, einschließlich der Verringerung von Kohlenstoff und Distickstoffoxid aus der Bodenbewirtschaftung, bezieht sich auf Tätigkeiten, die insgesamt Kohlenstoffdioxid-Emissionen aus Böden verringern oder die Entnahmen durch biologische Substanzen erhöhen müssen (Beispiele für Tätigkeiten sind die Bewirtschaftung von Feuchtgebieten, keine Bodenbearbeitungsmethoden und Anbau von bodenbedeckenden Kulturen, ein geringerer Einsatz von Düngemitteln in Kombination mit Bodenbewirtschaftungsmethoden und so weiter).

Die Entnahmetätigkeiten müssen dabei vier übergreifende Qualitätskriterien erfüllen, um zertifiziert zu werden: Quantifizierung, langfristige Speicherung, Nachhaltigkeit sowie Zusätzlichkeit. Letzteres Kriterium bezieht sich auf hinausgehende Maßnahmen, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Die Zertifizierungsmethoden müssen jedoch von der Kommission erst noch ausgearbeitet werden.

Für Unternehmen bedeutet der Rahmen zunächst eine einheitliche Struktur und Standards für die Zertifizierung ihrer CO2-Entfernungsaktivitäten. Dies kann Investitionen in kohlenstoffnegative Technologien und Praktiken fördern und das Vertrauen von Verbrauchern und Investoren stärken. Allerdings kommt es am Ende auf die Ausgestaltung und die konkreten Anforderungen bei der Zertifizierung an, sodass die Bürokratie und die begrenzte Anzahl an Zertifizierungen nicht zur Bremse werden. Dies unterstreicht die Bedeutung der Freiwilligkeit bei dem Instrument.

Die vorläufige Einigung muss nun von den Mitgliedstaaten dem Rat sowie dem Parlament vorgelegt und dann final abgestimmt werden, bevor dieser in Kraft treten kann.

Quelle: DIHK

Förderung der EU-Energieinfrastrukturprojekte im Wert von 850 Millionen Euro

Die von der Exekutivagentur für Klima, Infrastruktur und Umwelt (CINEA) organisierte Aufforderung richtet sich an Projekte, die in der kürzlich genehmigten Liste der Vorhaben von gemeinsamem Interesse (Projects of Common Interest) und der Vorhaben von gegenseitigem Interesse (Projects of Mutual Interest) aufgeführt sind.

Die Aufforderung richtet sich an Finanzierungsvorschläge für Studien und Bauarbeiten und gilt bis zum 22. Oktober 2024. Die Ergebnisse werden Anfang nächsten Jahres bekannt gegeben.

Hintergrund

Vorhaben von gemeinsamem Interesse (PCI) sind wichtige grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte, die die Energiesysteme von zwei oder mehr EU-Ländern miteinander verbinden oder sich erheblich darauf auswirken, während Vorhaben von gegenseitigem Interesse (PMI) die Energieinfrastruktur von einem oder mehreren Ländern mit Nachbarländern verbinden.

Projekte, die als PCI/PMI ausgewählt werden, können automatisch von vielen Vorteilen profitieren, die sich aus der Verordnung über die Transeuropäischen Netze - Energie (TEN-E) ergeben, einschließlich einer beschleunigten Erteilung von Genehmigungen und einer verbesserten rechtlichen Behandlung. Die Projektträger können auch finanzielle Unterstützung für vorbereitende Studien und/oder Bauarbeiten im Rahmen des CEF (Connecting Europe Facility)-Energieprogramms beantragen.

Die CEF-Energie verfügt über ein Budget von 5,88 Mrd. EUR für den Zeitraum 2021-2027 und wurde ursprünglich eingerichtet, um Studien und Bauarbeiten von PCIs in den Bereichen Gas, Strom, intelligente Netze und CO2-Netze zu unterstützen. Mit der überarbeiteten TEN-E-Verordnung wurden die Vorschriften im Einklang mit der Dekarbonisierungsagenda der Kommission aktualisiert. Während Projekte im Zusammenhang mit fossilen Brennstoffen grundsätzlich vom PCI/PMI-Status und der CEF-Energie ausgeschlossen wurden, sind nun neue Projektarten wie Offshore-Stromnetze und Wasserstoffprojekte förderfähig.

Quelle: DIHK

Kommission genehmigt 6,9 Milliarden Euro für europäische Wasserstoff-Infrastruktur

Am 15. Februar bewilligte die Kommission insgesamt 6,9 Milliarden Euro öffentliche Gelder zur Förderung der Wasserstoffinfrastruktur (Hy2Infra) im Rahmen von Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI), darunter auch viele deutsche Projekte.

Das IPCEI soll die Versorgung mit erneuerbarem Wasserstoff verbessern und so die Abhängigkeit von Erdgas verringern und einen Beitrag zu den Zielen des europäischen Green Deal und des REPowerEU-Plans leisten. Die Genehmigung für "Hy2Infra" ergänzt zwei zuvor bewilligte IPCEI-Projekte: "Hy2Tech" für Forschung und "Hy2Use" für eine Mischung aus Forschungs- und Wasserstoffproduktionsprojekten.